Rufen Sie uns einfach an, und wir beraten Sie gerne zu unserem Seminar- und Studienangebot.

Unsere Ansprechpartner:

Michael Rabbat, Dipl.-Kfm.

MBA Chief Operating Officer

Claudia Hardmeier

Kunden-Center

Studienbetreuung

3.4. Projektscoring mit Nutzwertanalysen

Ein häufig verwendetes Mittel zur Durchführung des Projektscoring ist die Nutzwertanalyse.

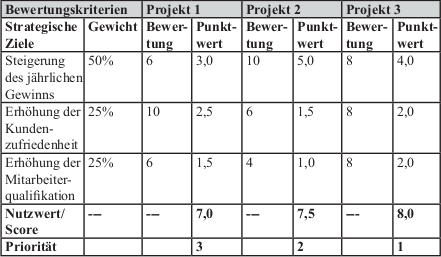

Dabei werden alle Projektalternativen eingeschätzt, hinsichtlich der mit ihnen bewirkten Unterstützung der quantitativen und qualitativen Unternehmensziele. Dies erfolgt mit Hilfe einer normierten Skala (z. B. 1 bis 10), wobei der höchste Wert einem maximalen Einfluss, und der kleinste Wert keinem Einfluss auf das Bewertungskriterium entspricht. Zusätzlich ist es möglich, die Kriterien zu gewichten. Das Gewicht entspricht der relativen Bedeutung des Zieles für die Gesamtzielerreichung im Unternehmen. Durch Multiplikation des Gewichtes mit der Bewertung wird ein Punktwert je Projekt und Bewertungskriterium ermittelt. Die Summe (oder andere mathematische Verknüpfung) der Punktwerte eines Projektes entspricht seinem Nutzwert bzw. Projektscore. An Hand einer absteigenden Sortierung der einzelnen Nutzwerte, lässt sich eine Prioritätenliste erzeugen.71

Tab. 2: Nutzwertanalyse und Ableitung einer Projektpriorität72

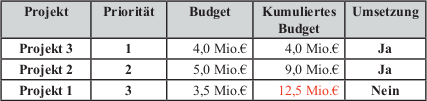

Um eine Empfehlung für das Projektportfolio auszusprechen, müssen die mit den Projekten verbundenen Ressourcenanforderungen den im Unternehmen vorhandenen Ressourcen gegenübergestellt werden. Entsprechend der Projektrangfolge werden die Projekte so lange umgesetzt, wie ihre kumulierten Ressourcen den gesamten Fonds nicht übersteigen. Bei einem angenommenen unternehmensweiten Budget für Projekte in Höhe von 11,0 Mio. EUR ergibt sich somit im Beispiel folgendes Projektportfolio:

Tab. 3: Projektportfolio als Ergebnis der Nutzwertanalyse und Projektpriorität73

Das Projektscoring mit Nutzwertanalysen entspricht somit, bei entsprechender Ausgestaltung, den Anforderungen an die Bewertungsverfahren, indem es widerspruchsfrei und nachvollziehbar ist, einen komparativen Vergleich aller Projekte ermöglicht, den Wertschöpfungsbeitrag der Projekte einbezieht, den angestrebten monetären Erfolg, aber auch qualitative Ziele abbildet und neben dem Nutzen der Projekte auch ihre Ressourcenanforderungen beinhaltet.74

Methodische Kritikpunkte bestehen ggf. hinsichtlich der Subjektivität einer Bewertung des Beitrages der Projekte zu den Unternehmenszielen an Hand einer Ordinalskala von 1 bis 10 sowie der Festlegung der Bewertungsbandbreite und der Zielgewichte. Frühzeitige Definition und Kommunikation der Bewertungsregeln, einheitliche Anwendung auf alle Projekte und Bewertungen im Vier-Augen-Prinzip können die Kritik jedoch entkräften. Unabdingbar für die Anwendung des Verfahrens ist das Vorliegen konkreter strategischer Zielsetzungen, aus denen die Bewertungskriterien und Gewichtungen abgeleitet werden können.75 Sind diese nicht vorhanden, müssen im Vorfeld der Bewertung entsprechende Abstimmungen mit den Entscheidungsträgern vorgenommen werden. Bei der Nutzwertanalyse werden zudem keine absoluten Nutzengrößen ermittelt. Dies widerspricht jedoch nicht ihrem, der Ermittlung einer objektiven Empfehlung zum Projektportfolio.76

71 Vgl. Zimmermann J. / Stark C. / Rieck J. (Projektplanung) 29ff.,Seidl J. (Multiprojektmanagement), S.51ff.und Bea F. X. / Scheurer S. / Hesselmann S. (Projektmanagement), S.537

72 Eigene Darstellung in Anlehnung an Zimmermann J. / Stark C. / Rieck J. (Projektplanung), S.31

73 Eigene Darstellung

74 Siehe Kapitel 3.2 Grundlagen der Projektbewertungen und -priorisierung

75 Vgl. Seidl J. (Multiprojektmanagement), S.52f.

76 Vgl. Kunz C. (Strategisches Multiprojektmanagement), S.143 und Krahnen J. P. / Weber A. / Weber M. (Scoring-Verfahren), S.1624f.