Rufen Sie uns einfach an, und wir beraten Sie gerne zu unserem Seminar- und Studienangebot.

Unsere Ansprechpartner:

Michael Rabbat, Dipl.-Kfm.

MBA Chief Operating Officer

Claudia Hardmeier

Kunden-Center

Studienbetreuung

4.4. Optimierungsansatz

Entsprechend des Anforderungsprofils zur PPP105 lassen sich Planungsprozess und -methodik der SKL hinsichtlich ihres Stands der Umsetzung bewerten. Dem Primat der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit folgend, kann das Ziel jedoch nicht in einer unreflektierten Implementierung aller möglichen Planungsansätze und -instrumente bestehen. Dies gilt insbesondere in Anbetracht der beschriebenen mittleren Größe des Unternehmens, seiner begrenzten Kapazitätsausstattung, seiner Wettbewerbssituation und der Aufbauorganisation des MPM, welche eine exakte Abwägung zusätzlich entstehender Aufwände und Kosten notwendig machen. Alle Optimierungsansätze haben sich deshalb an der mit ihnen bewirkten Erhöhung der Wertschöpfung im Allgemeinen bzw. der Güte des Planungsergebnisses im Konkreten zu messen. Neben der Einschätzung des Umsetzungsstandes wurde auch eine Bewertung des damit erreichbaren Verbesserungspotenzials vorgenommen.

Der dargestellte Prozess zur Portfolioplanung der SKL (siehe Kapitel 4.3) weist insgesamt einen guten Umsetzungsstand auf. Das Verfahren inklusive der Methode zur Projektbewertung ist standardisiert und im Unternehmen kommuniziert. In Verbindung mit der Erhebung von Projektideen in allen Organisationseinheiten und der frühzeitigen Einbindung von Interessengruppen kann auf diese Weise eine hohe Akzeptanz der Ergebnisse erreicht werden.

Die Einbindung der PPP in den Prozess der unternehmensweiten Planung stellt sicher, dass die mit standardisierten Projektsteckbriefen einheitlich erhobenen Projektbudgets zur mittelfristigen Unternehmensplanung und somit zu dem Gesamtbudget passen. Zahlreiche Schnittstellen zwischen Strategieentwicklung und PPP gewährleisten top-down die Konformität der Projektbewertungskriterien mit den aktuellen strategischen Zielen und bottom-up eine hinreichende Zielkonkretisierung. Da der Turnus der Prozesse identisch ist, wird er als optimal betrachtet.

Schließlich ist die Aufbereitung der Ergebnisse in Kombination von Portfoliomatrix, Projektpriorisierung und Empfehlung des MPM eine transparente Entscheidungsgrundlage für die Geschäftsleitung zur Bestimmung des Projektportfolios.

| Grundsätze | Prozessuale Anforderungen | Umsetzung | Potenzial |

|---|---|---|---|

| Gleichberechtigte Einbindung aller Interessengruppen in die Projektportfolioplanung | Einheitlicher, transparenter und objektiver Bewertungs- und Entscheidungsprozess | Angemessen | Nein |

| Richtige und frühzeitige Kenntnis aller Ressourcenanforderungen | Unternehmensweit einheitliche Erfassung der Budgetmittel;

Abstimmung Projektvorhaben und Budgets auf Unternehmensebene |

Angemessen | Nein |

| Berücksichtigung von monetären und qualitativen Kriterien;

Ermittlung des Portfolios mit der höchsten Wertschöpfung |

Einsatz adäquater Bewertungsinstrumente | Verbesserung möglich | Ja |

| Harmonisierung der Projektziele mit dem langfristigen Zielsystem des Unternehmens | Vorliegen hinreichend konkreter Formulierung Strategischer Ziele;

Ausrichtung der Projektbewertung auf strategische Ziele |

Angemessen | Nein |

| Flexible Anpassung der Bewertungskriterien der Projekte | Ausrichtung der Projektbewertung an aktuellen strategischen Zielen | Angemessen | Nein |

| Berücksichtigung von Wechselwirkungen auf Ebene des Projektportfolios | Bewertung und Visualisierung aller Projekt-Interdependenzen | Verbesserung möglich | Nein |

| Ergebnis der Projektbewertung muss einfach erfassbar sein und die unmittelbare Auswahl der Projekte ermöglichen | Einsatz von Visualisierungstechniken;

Ableitung eines konkreten Portfoliovorschlages |

Angemessen | Nein |

Tab. 5: Optimierungsansätze aus dem Anforderungsprofil zur Projektportfolioplanung106

Da die Einschätzung der Wechselwirkungen auf Ebene des Projektportfolios nur formlos erfolgt, liegt die Schlussfolgerung nahe, darin einen Optimierungsansatz zu sehen. Eine Bewertung und Visualisierung von Projekt-Interdependenzen mit Hilfe von Einflussmatrizen oder Portfoliotechniken verursacht jedoch zusätzlichen Bearbeitungsaufwand im MPM. Zudem steigen die Anforderungen an den Datenhaushalt über die einzelnen Projektablaufplanungen und erhöhen den administrativen Aufwand. Gleichzeitig würde die Datenkomplexität der Darstellung erhöht, was die Transparenz und die entscheidungsunterstützende Wirkung mindert.

Letztlich ist aber das Ergebnis der Interdependenzanalyse maßgeblich. Es hat keine direkte Auswirkung auf die Projektauswahl, sondern führt zum Aufbau entsprechender Kommunikationsschnittstellen zwischen Projekten mit hoher Wechselwirkung.107 Durch eine Formalisierung des Vorgehens kann somit kein bedeutender Mehrwert für die PPP geschaffen werden. In Anbetracht der durchschnittlichen Anzahl möglicher Projekte der SKL von etwa 15 Maßnahmen scheint es deshalb zweckmäßiger, die wesentlichen Wechselwirkungen, wie bisher formlos in Expertenrunden zu diskutieren und mit Hilfe ihrer subjektiven Erfahrungswerte aufzudecken.

Verbesserungspotenzial besteht hingegen bei der Methode der Projektbewertung und -priorisierung bzw. der daraus abgeleiteten Empfehlung für die Projektauswahl. Zwar berücksichtigt die Bewertung sowohl monetäre als auch qualitative Kriterien und ist stark an den strategischen Zielen der SKL orientiert. Eine Ermittlung des Projektportfolios mit der höchsten Wertschöpfung ist hingehend nicht sichergestellt. Dies begründet sich in der Anwendung des bereits beschriebenen rangbasierten Verfahrens (Prioritätsliste) zur Projektauswahl.108 Dabei werden, gemäß der absteigenden Reihenfolge der Bewertungen (Projektscore), die Maßnahmen so lange zur Umsetzung empfohlen, bis die Unternehmensressourcen zur Abdeckung des nachstehenden Projekte in der Rangliste nicht mehr ausreichen. Die damit ausgewählte Projektkombination stellt jedoch nicht zwingend die optimale Variante mit der höchsten Wertschöpfung (als maximal mögliche Summe der Projektscores) dar.109

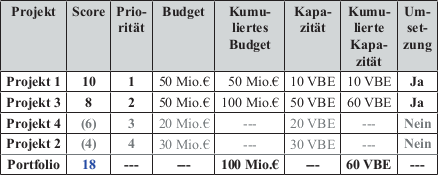

Ein Beispiel: Bei der Planung eines Projektportfolios stehen 4 mögliche Projekte zur Auswahl. Das gesamte Portfolio darf ein Budget von 110 Mio. EUR nicht überschreiten. Für die Arbeit in den Projekten stehen in Summe maximal 70 Vollbeschäftigungseinheiten (VbE) zu Verfügung, welche sich beliebig in allen Projekten einsetzen lassen. Im Ergebnis einer bereits durchgeführten Nutzwertanalyse wurden Projektscores ermittelt. Die sich daraus ergebenden Projektprioritäten sowie die je Projekt benötigten Budgets und Mitarbeiterkapazitäten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Tab. 6: Nicht optimales Projektportfolio auf Basis der Projektpriorität110

Entsprechend dem Vorgehen beim rangbasierten Verfahren würden an Hand ihrer Priorität die Projekte 1 und 3 zur Umsetzung empfohlen, da eine Realisation des Projektes 4 auf Rang 3 eine Überschreitung des Gesamtbudgets und der Mitarbeiterkapazitäten zur Folge hätte. Der durch Addition der Projektscores ausgedrückte Wert des Portfolios liegt bei 18 Punkten.

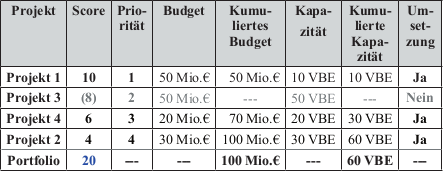

Bei Auswahl eines von der Projektpriorität abweichenden Portfolios bestehend aus den Projekten 1, 4 und 2 könnte dagegen ein Gesamtscore von 20 Punkten erreicht werden, ohne die bestehenden Ressourcenvorgaben zu überschreiten:

Tab. 7: Optimales Projektportfolio entgegen der Projektpriorität111

Die Darstellung belegt, dass das rangbasierte Verfahren, d. h. die Auswahl der Projekte auf Basis von Projektprioritäten, nicht zwangsläufig zu einem optimalen Projektportfolio führt. Es besteht das Risiko einer unternehmerischen Fehlentscheidung. Das Problem kann somit auch bei der PPP der SKL auftreten.

Im Gegensatz zu dem einfach gehaltenen Beispiel führt eine steigende Anzahl potenzieller Projekte schnell zu einer nicht mehr überschaubaren Vielfalt von Kombinationsmöglichkeiten. So ergeben sich rein rechnerisch bereits aus 10 Projekten 1.023 mögliche Projektportfolios zwischen 1 und 10 Projekten112. Dies legt die Anwendung eines mathematischen Verfahrens zur Projektselektion nahe. Entsprechende Modelle sind Gegenstand des Operations Research (OR) und der Linearen Optimierung und werden im folgenden Kapitel beschrieben und diskutiert.

105 Siehe Kapitel 3.1 Ablauf und Anforderungen an die Planung

106 Eigene Darstellung in Anlehnung an Kunz C. (Strategisches Multiprojektmanagement), S.34

107 Siehe Kapitel 3.6 Interdependenzanalysen

108 Siehe Kapitel 3.4 Projektscoring mit Nutzwertanalysen und 4.3 Planungsprozess zum Projektportfolio

109 Vgl. Zimmermann J. / Stark C. / Rieck J. (Projektplanung), S.32

110 Eigene Darstellung in Anlehnung an Zimmermann J. / Stark C. / Rieck J. (Projektplanung), S.32

111 Eigene Darstellung in Anlehnung an Zimmermann J. / Stark C. / Rieck J. (Projektplanung), S.32

112 Siehe Anhang 9: Kombinationsmöglichkeiten von bis zu 10 Projekten