Rufen Sie uns einfach an, und wir beraten Sie gerne zu unserem Seminar- und Studienangebot.

Unsere Ansprechpartner:

Michael Rabbat, Dipl.-Kfm.

MBA Chief Operating Officer

Claudia Hardmeier

Kunden-Center

Studienbetreuung

3.6. Interdependenzanalysen

Im Zuge der Projektbewertung und -priorisierung erfolgt eine Einzelbetrachtung der Projekte, welche anschließend aggregiert wird. Es bestehen i. d. R. zwischen den einzelnen Maßnahmen Wechselwirkungen, die im Rahmen der Projektauswahl einer Betrachtung unterzogen werden sollten. Denn durch Abhängigkeiten zwischen Projekten kann deren Wertschöpfung deutlich erhöht bzw. bei Nichtausführung eines dieser Projekte gemindert werden kann. Ebenso könnten parallele Ressourcenanforderungen aus Projekten, die verfügbaren Betriebsmittel und Kapazitäten des Unternehmens übersteigen.83

Typische Steuerungskriterien eines Projektes sind Leistung, Termineinhaltung und Ressourcenverbrauch. Dem entsprechend lassen sich auch Wechselbeziehungen inhaltlicher, zeitlicher und ressourcenbezogener (meist kapazitativer) Art identifizieren. Da zeitliche Interdependenzen faktisch aus inhaltlichen oder ressourcenbezogenen Abhängigkeiten resultieren, lassen sie sich darunter subsumieren. Inhaltliche und ressourcenbezogene Wechselwirkungen sollten jedoch getrennt analysiert werden, um Rückschlüsse ziehen zu können. Die weitere Unterscheidung von Projektbeziehungen ist an Hand von Wirkungsstärke, Richtung, Art oder Zeithorizont möglich, sowie daran, ob sie konfliktär oder synergetisch wirken.84

Die Herausforderung der Interdependenzanalyse besteht darin, die Transparenz der Entscheidungsgrundlage der Projektauswahl nicht durch zu hohe Datenvielfalt zu gefährden. „Denn zum Verständnis komplexer Systeme ist keineswegs eine noch größere Genauigkeit oder Datendichte von Belang, sondern die Erfassung der richtigen Vernetzung (...)“.85 Insofern ist es ausreichend, nur die wesentlichen Abhängigkeiten mit Auswirkung auf den Erfolg des Projektportfolios zu quantifizieren bzw. qualitativ zu beschreiben.

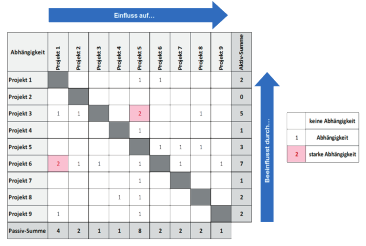

Einflussmatrizen gehören zu den häufig angewendeten Analysemitteln. Dabei werden alle Projekte in den Zeilen und Spalten einer Matrix aufgelistet und paarweise hinsichtlich der betrachteten inhaltlichen oder ressourcenbasierten Wechselwirkung verglichen. Die Wirkungsstärke kommt in einem normierten Punktwert (z. B. 0 bis 2) zum Ausdruck. Die Summe einer Zeile (Aktiv) entspricht dem Grad des Einflusses eines Projektes auf andere, die Summe einer Spalte (Passiv) dem Grad seiner Abhängigkeit von anderen Projekten86:

Abb. 2: Interdependenzanalyse mit einer Einflussmatrix87

Andere Analysetechniken basieren auf Portfoliotechniken, Abhängigkeitsgrafen oder der Ermittlung von Key Performance Indicators auf Projektportfolioebene.88

Im Gegensatz zu den Analysetools sind die Interpretation der Ergebnisse der Interdependenzanalyse bzw. die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen nur schwer zu formalisieren. Mitunter wird die Auffassung vertreten, aus vorhandenen Wechselwirkungen sei ein Rückschluss auf Priorisierung und Auswahl der Projekte zu ziehen, z. B. indem Maßnahmen mit hohem Einfluss auf andere Projekte eine höhere Priorität erhalten.89 Dies wird vom Autor dieser Arbeit kritisch gesehen, denn inhaltliche Interdependenzen können auf Grund von Synergien sehr wohl für eine gemeinsame und zeitnahe Durchführung sprechen. Ebenso können aus ressourcenbasierten und inhaltlichen Abhängigkeiten gegenläufige Impulse für Priorisierungen ausgehen. Ein Kausalzusammenhang zwischen Wechselwirkungen und Projektpriorität ist somit nur schwer herzustellen. Es bedarf in jedem Fall einer vertiefenden Analyse des MPM. Gleichwohl sind Fälle möglich, in denen in Folge der Interdependenzanalyse eine Anpassung der Projektrangfolge zweckmäßig ist.

Gut nachvollziehbar ist es hingegen, Projekte, welche einerseits intensiv Einfluss auf Projekte nehmen und anderseits wesentlich von diesen beeinflusst werden, auf die Bildung eines Projektprogramms als Gruppe zusammenhängender Projekte zu überprüfen.90 Daneben sollte aus starken inhaltlichen Projektbeziehungen vor allem der Impuls für die Bildung angemessener Kommunikationswege und Schnittstellen zwischen den Projekten sowie die Überwachung und Steuerung der Risiken aus den Wechselwirkungen ausgehen.91

| Handlungsempfehlungen | Hohe Passiv-Summe | Niedrige Passiv-Summe |

|---|---|---|

| Hohe Aktiv-Summe | „Kritische Projekte“: Sicherstellung effizienter und frühzeitiger Informationsflüsse über Planung, Ergebnisse, Störungen und Änderungen mit den abhängigen und dominanten Projekten;ggf. Bildung Projektprogramm |

„Dominante Projekte“: Aktive Kommunikation von Planung, Ergebnissen, Störungen und Änderungen an die abhängigen Projekte (Bringpflicht) |

| Niedrige Aktiv-Summe | „Abhängige Projekte“: Aktive Einholung von Informationen über Planung, Ergebnisse, Störungen und Änderungen dominanter Projekte (Holpflicht) | „Isolierte Projekte“: Keine besonderen Maßnahmen notwendig |

Tab. 4: Handlungsempfehlungen aus einer Interdependenzanalyse92

Schließlich ist es möglich, durch Gegenüberstellung der Ressourcenbedarfe des Projektportfolios mit den im Unternehmen vorhandenen Ressourcen, Belastungsspitzen zu identifizieren. Diese können, sofern keine zusätzlichen Ressourcen aufgebaut werden sollen und es nicht im Widerspruch zu inhaltlichen Abhängigkeiten steht, durch die Verteilung der Projekte im Zeitverlauf geglättet werden.93

Mit Hilfe von Interdependenzanalysen können somit wichtige Zusatzinformationen zur Projektbewertung und -priorisierung ermittelt werden. Sie stellen aber ebenfalls keine primäre Selektionsmethode dar, sondern vervollständigen vielmehr die PPP hinsichtlich des Aussagegehalts zu den Erfolgspotenzialen und Risiken des vom MPM empfohlenen Portfolios.

Die Prozesse der PPP, Grundlagen und Methoden der Projektbewertung und -priorisierung sowie verschiedene Arbeitsmittel werden in der Fachliteratur relativ einheitlich beschrieben.

Gleichzeitig werden sie aber auch hinsichtlich ihrer Ausgestaltung, Einsatzmöglichkeit und Aussagekraft kontrovers diskutiert. Ein Einsatz sollte deshalb stets mit einer kritischen Würdigung der erzielbaren Planungsverbesserung unter Berücksichtigung der spezifischen Rahmenbedingungen des Unternehmens einhergehen. Die dargestellten Verfahren der PPP finden sich in ihren Grundzügen auch im gewählten Unternehmensbeispiel der SKL wieder. Sie werden im folgenden Kapitel in ihrem Kontext dargestellt, um anschließend an Hand des Anforderungsprofiles zur PPP Optimierungsansätze abzuleiten.

83 Vgl. Kunz C. (Strategisches Multiprojektmanagement), S.119

84 Vgl. Seidl J. (Multiprojektmanagement), S.87f.

85 Vester F. (Die Kunst), S.179 und Vgl. Seidl J. (Koordination), S.27

86 Vgl. Seidl J. (Multiprojektmanagement), S.94 und Bea F. X. / Scheurer S. / Hesselmann S. (Projektmanagement), S.571

87 Eigene Darstellung in Anlehnung an Seidl J. (Multiprojektmanagement), S.94

88 Vgl. Seidl J. (Multiprojektmanagement), S.93f., Kunz C. (Strategisches Multiprojektmanagement), S.162f. und Emslander P. / Basten D. / Messerschmidt M. (Mit weniger mehr erreichen), S.22f.

89 Vgl. May G. / Chrobok R. (Priorisierung des), S.108-114

90 Vgl. Seidl J. (Multiprojektmanagement), S.95

91 Vgl. Seidl J. (Multiprojektmanagement), S.88f.

92 Eigene Darstellung in Anlehnung an Seidl J. (Multiprojektmanagement), S.94 und Bea F. X. / Scheurer S. / Hesselmann S. (Projektmanagement), S.573

93 Vgl. Kunz C. (Strategisches Multiprojektmanagement), S.166