Rufen Sie uns einfach an, und wir beraten Sie gerne zu unserem Seminar- und Studienangebot.

Unsere Ansprechpartner:

Michael Rabbat, Dipl.-Kfm.

MBA Chief Operating Officer

Claudia Hardmeier

Kunden-Center

Studienbetreuung

2.3.2. Entwicklung von Strategieoptionen

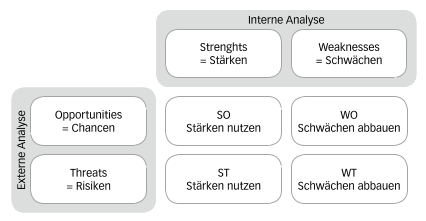

Die zentralen Ergebnisse der durchgeführten Analysen lassen sich zur Vorbereitung auf die Entwicklung von Strategieoptionen in Form einer SWOT-Analyse zusammenfassen. Die SWOT-Analyse bildet die Stärken / Schwächen auf der einen Seite und die Chancen / Risiken auf der anderen Seite ab. Mit ihrer Hilfe werden beide Seiten zusammengeführt, um erste Strategieoptionen zu erkennen. Wie schon in Kapitel 2.3.1 erwähnt besitzen Unternehmen in der Gründungsphase noch keine eigenen Leistungen, Strukturen und Prozesse, die Gegenstand der internen Analyse sind. Daher beziehen sich die Stärken und Schwächen vorerst auf dem Wissen, den Erfahrungen und dem Netzwerk des Unternehmensgründers oder dem Gründerteam. Durch die Kombination der beiden Seiten lassen sich erste Problemfelder und Chancen erkennen. So sollte z. B. bei einer überwiegenden Schwächen-Risiken Kombination von einer Unternehmensgründung Abstand genommen werden.69 Abbildung 6 auf der folgenden Seite zeigt den Aufbau einer SWOT-Matrix.

Abbildung 6: SWOT-Matrix70

Die strategische Analyse des externen Marktes und die Zusammenfassung in Form der SWOT-Matrix stellen den Ausgangspunkt für die Entwicklung von Strategieoptionen dar. In diesem kreativen Schritt werden mögliche Zukunftsszenarien entwickelt.71 Auf Basis der strategischen Analyse wird somit ein Bild des zukünftigen Unternehmens bzw. des Geschäftsmodells gestaltet. Im ersten Schritt sollte dabei die Identität des späteren Unternehmens skizziert werden. Diese setzt sich aus dem Existenzgrund, der unternehmerischen Leistung und der anzusprechenden Zielgruppe zusammen. Die folgenden Fragen unterstützen bei der Definition der Identität:

- Was ist der Existenzgrund bzw. welche Probleme lösen wir und in welcher Qualität?

- Wer sind unsere zukünftigen Kunden, die unsere Leistung in Anspruch nehmen?

- Was sind unsere Leistungen um die Bedürfnisse unserer Kunden zu befriedigen?

Aufbauend auf der Unternehmensidentität lassen sich im zweiten Schritt erste mögliche Strategieoptionen und Positionierungen festlegen.72 Mögliche Ansätze sind zum einen die Wachstumsstrategie und zum anderen die Wettbewerbsstrategie.

Wachstumsstrategie

Ansoff stellt mit seiner Produkt-Markt-Matrix einen ersten Rahmen für die strategische Richtung eines zukünftigen Unternehmens zur Verfügung. Grundsätzlich geht Ansoff davon aus, dass ein Unternehmen Wachstumsabsichten hat. In der von ihm 1965 entwickelten Matrix werden die beiden Komponenten Produkt und Markt miteinander verknüpft. Dadurch entstehen vier Grundstrategien für ein Wachstum:73 Nagel und Wimmer definieren die vier Grundstrategien wie folgt:

- Marktdurchdringung (mit alten Produkten in alte Märkte): Ziel dieser Strategie ist, die Marktposition und den Marktanteil über eine verstärkte Bearbeitung des Marktes auszubauen. Dies lässt sich u. a. durch Abwerben von Kunden der Wettbewerber und durch eine stärkere Nutzung der Leistung durch bestehende Kunden erreichen. Mögliche Maßnahmen sind z. B. Intensivierung der Vertriebsaktivitäten und Werbung, verstärkte Kundenbindungsprogramme, Imitation von Konkurrenzprodukten, Einsatz von Testprodukten und Durchführung von Preisaktionen. Die Erfolgschance dieser Strategie liegt bei ca. 50 %.

- Marktentwicklung (mit alten Produkten in neue Märkte): Diese Strategie verfolgt das Ziel noch nicht bearbeitete Märkte zu suchen, um auf denen die bisherigen Produkte zu platzieren. Dies wird u. a. durch die Erschließung neuer geographischer Märkte und zusätzlicher Teilmärkte erreicht. Die Erfolgschance dieser Strategie liegt bei ca. 33 % und benötigt den vierfachen Investitionsbedarf als eine Marktdurchdringungsstrategie.

- Produktentwicklung (mit neuen Produkten in alte Märkte): Im Fokus dieser Strategie steht die Entwicklung neuer Produkte, die auf bekannten Märkten platziert werden. Technologische Innovationen, kürzere Produktlebenszyklen sind Ansätze für die Produktentwicklungsstrategie. Umgesetzt werden diese durch neue Produktlinien, neue Problemlösungen und echte Innovationen. Hier liegt die Erfolgschance bei ca. 25 %. Der Investitionsbedarf entspricht dem Siebenfachen der Marktdurchdringung.

- Diversifikation (mit neuen Produkten in neue Märkte): Über die Diversifikation, versuchen Unternehmen ihr unternehmerisches Spektrum zu erweitern. Grundsätzlich werden drei Diversifikationen unterschieden: Die horizontale Diversifikation erweitert die Produktpalette um Produkte der gleichen Stufe, die vertikale Diversifikation erweitert die Stufen der Wertschöpfungskette und die laterale Diversifikation erweitert um Leistungen, die in keinem Zusammenhang zur bisherigen Leistung des Unternehmens stehen. Die Strategie hat eine Erfolgschance von ca. 5 % und benötigt einen 14facheren Investitionsbedarf als die Marktdurchdringung.74

Wettbewerbsstrategien

In der Literatur existieren verschiedene Ansätze zu generischen Wettbewerbsstrategien. Der wohl bekannteste Ansatz ist der von Michael Porter: Zur Entscheidung für eine Wettbewerbsstrategie wird zwischen Kosten- und Differenzierungsvorteil sowie zwischen der Größe des zu bedienenden Marktes unterschieden. Laut Porter muss sich ein Unternehmen für die Kostenführerschaft, Differenzierung oder Konzentration auf Schwerpunkte entscheiden.75 Abbildung 7 verdeutlicht den Zusammenhang.

Abbildung 7: Generische Wettbewerbsstrategien nach Porter76

Alexander Burggraf definiert die drei Wettbewerbsstrategien nach Porter wie folgt:

- Kostenführerschaft: Ziel der umfassenden Kostenführerschaft ist ein signifikanter Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerb. In der Regel wird der vorhandene Kostenvorteil über einen günstigeren Preis für Kunden dargestellt. Die Umsetzung eines günstigeren Preis setzt voraus, dass dieser über niedrige Kosten und Ressourcen geschaffen und konsequent auf allen Unternehmensebenen verfolgt wird. So sind konsequente Kostensenkungen in der Wertschöpfungskette besonders geeignet. Dies kann z. B. über Skalierung, Erfahrung und Zugang zu besonderen Beschaffungsvorteilen erreicht werden. Ein weiteres Merkmal von Kostenführern sind standardisierte Produkte, systematisierte Prozesse, fokussierter Handel von großen Stückzahlen und dem Preis als erstes Verkaufsargument. Das Ziel nach großen Stückzahlen wird u. a. über einen hohen Marktanteil erreicht. Insofern Skaleneffekte, Produktionseinsparungen und Preiselastizitäten in einer Branche noch möglich sind, kann die Strategie der Kostenführerschaft erfolgreich sein. Eine Fokussierung ausschließlich auf die Minimierung von Prozesskosten ist aufgrund der damit sinkenden Reaktionsfähigkeit auf Umweltveränderungen sehr riskant.

- Differenzierung: Im Fokus der Differenzierungsstrategie steht nicht der Preis, sondern aus Kundensicht einmalige und wichtige Produktmerkmale. In der Regel sind Kunden bereit für die spezifischen Produktmerkmale einen höheren Preis zu bezahlen. Was auch das Ziel der Differenzierungsstrategie ist. Der höhere Preis muss jedoch auch die mit den spezifischeren Produktmerkmalen verbundenen höheren Unternehmenskosten tragen oder übersteigen. Die Produktmerkmale können materiell oder immateriell sein. Dies kann sich z. B. in Qualität, Innovation und Image widerspiegeln. Mögliche Maßnahmen sind intensive Marketingmaßnahmen, Fokussierung auf Forschung und Entwicklung sowie Produktionsvielfalt. Anders als bei der Kostenführerschaft ist kein großer Marktanteil nötig und in der Regel auch nicht möglich. Wichtig ist die Strategie, wenn in der Branche kaum noch Skaleneffekte und Preiselastizitäten möglich sind und ein hohes Differenzierungspotenzial aufgrund eines starken Wettbewerbs notwendig ist. Da sich die Einschätzung von Kunden, ob Produktmerkmale einmalig und wichtig sind, schnell ändern kann, sind kontinuierliche Innovationen und Schutz vor Imitation wichtig.

- Konzentration: Entgegen, der ersten beiden Strategien, fokussiert sich die Strategie der Konzentration nicht auf die ganze Branche. Vielmehr bedient sie nur eine Nische in der Branche. Die Strategie der Konzentration unterliegt der Annahme, dass sich ein eng abgegrenzter Bereich besser und erfolgreicher bearbeiten lässt. Die Abgrenzung der Nische erfolgt in der Regel über die Elemente Kunden, Sortimentsbreite und geografische Struktur des Marktes. Voraussetzung für eine erfolgreiche Nischenstrategie sind Kunden, die ein Bedürfnis haben, dass aufgrund der zu kleinen Umsatzdimension vom Wettbewerb nicht befriedigt wird. Kritisch an der Strategie ist die Möglichkeit, das Kunden den mit der Nischenstrategie einhergehenden höheren Preis nicht mehr gewillt sind zu bezahlen oder das die Nische von anderen Unternehmen noch weiter segmentiert wird und so noch kleinere Nischen entstehen.77

Wird von einem Unternehmen keine der drei Strategien verfolgt, befindet sich das Unternehmen aufgrund fehlender Wettbewerbsvorteile in einer Position, die nur geringe Erträge und Hoffnung auf Erfolg hat. Diese Position wird auch „Stuck in the middle“ genannt.78 Nach Porter bedeutet dies, dass nur die drei Positionierungen Kostenführerschaft, Differenzierung und Konzentration erfolgreich sein können. Alle anderen Positionierungen sind stets mit niedrigeren Erfolgschancen verbunden.79

69 Vgl. Pott/Pott (2012), S. 47f.

70 Quelle: Pott/Pott (2012), S. 47.

71 Vgl. Nagel/Wimmer (2006), S. 116.

72 Vgl. Nagel/Wimmer (2006), S. 209ff.

73 Vgl. Mödritscher/Rausch/Mussnig (2007), S. 113.

74 Vgl. Nagel/Wimmer (2006), S. 214ff.

75 Vgl. Burggraf (2012), S. 70.

76 Quelle: Porter (2013), S. 79.

77 Vgl. Burggraf (2012), S. 71ff.

78 Vgl. Burggraf (2012), S. 77.

79 Vgl. Mussnig/Hoppe (2007), S. 212.