Rufen Sie uns einfach an, und wir beraten Sie gerne zu unserem Seminar- und Studienangebot.

Unsere Ansprechpartner:

Michael Rabbat, Dipl.-Kfm.

MBA Chief Operating Officer

Claudia Hardmeier

Kunden-Center

Studienbetreuung

6.1.2 Instrumente zur Unterstützung des Strategieerarbeitungsprozesses

Wie bereits in Abschnitt 5.3 erwähnt, bildet der Hauptinhalt der strategischen Planung die Definition der strategischen Erfolgspotenziale. Die nachfolgenden Ansätze zeigen auf, wie der Controller-Dienst die Führungskräfte im Strategieerarbeitungsprozess unterstützen kann.

Nebst den in Abschnitt 3.2 beschriebenen Aufgaben befasst sich das strategische Controlling zudem mit der Überwachung der ausserhalb des Verbandes wirkenden Einflüsse und Trends, mit der Moderation der Strategieerarbeitung und dem Aufbau und der Pflege des Führungs-Informationsinstrumentariums. Diese Tätigkeiten beinhalten u.a. Folgendes:209

- das Aufbereiten von Abweichungsanalysen

- die Überwachung von Terminen

- die Koordination von strategischen und operativen Plänen und Zielen

- die periodische Ermittlung der Zielerreichung mittels Soll-/Ist-Vergleichen sowie

- die Frühwarnung.

Die strategische Planung unterstützt damit anders als die operative Planung primär die „Wahrnehmung und Prognose“210 .

In der Strategieerarbeitung bei einer Non-Profit Organisation wie dem SVV werden die Schwerpunkte etwas anders gelegt als bei einer profitorientierten Unternehmung. So steht daher im SVV z.B. die Ermittlung von Marktpotenzialen oder von Preisstrategien nicht im Vordergrund. Zentral ist die Kunden- bzw. Stakeholderorientierung, zu denen nicht nur die Mitglieder, sondern eine Reihe weiterer Zielgruppen, wie z.B. Regierungsdepartemente und Bundesämter, das Parlament, aber auch Medien, die Öffentlichkeit und die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle zählen. Entsprechend orientieren sich die strategischen Zielsetzungen und Ambitionen des Verbandes an den Bedürfnissen und Ansprüchen dieser Zielgruppen.

Gemäss Bleicher richtet sich das strategische Management auf den „...Aufbau, die Pflege und die Ausbeutung von Erfolgspotenzialen...“.211 Die Rahmenbedingungen für die strategischen Zielsetzungen bilden normative Leitsätze wie das Leitbild, Unternehmenskultur, -politik sowie Wertvorstellungen. Basierend auf diesen normativen Leitsätzen und den in ihnen definierten Rahmenbedingungen werden in der Strategieerarbeitung die Erfolgspotenziale definiert, an denen sich dann die Aktivitäten auf der operativen Ebene ausrichten.

Im Folgenden wird eine Möglichkeit aufgezeigt, wie die Strategieerarbeitung im SVV durchgeführt werden kann und welche Instrumente hierfür beigezogen werden können. Dabei ist vorauszuschicken, dass es sich hierbei um einen iterativen Prozess handelt, d.h. die nachfolgenden Schritte nicht in einer strikten sequentiellen Folge zu durchlaufen sind, sondern diese während des Strategieerarbeitungsprozesses immer wieder aufeinander abgestimmt werden müssen.

I. Planung des Strategieprozesses

In einem ersten Schritt geht darum, den Strategieerarbeitungsprozess in Gang zu setzen, die Rahmenbedingungen wie z.B. den Zeitplan, die Meilensteine, die Verantwortlichkeiten und Ressourcen festzulegen sowie den Strategieworkshop zu konzeptionieren.

Ausgehend vom Führungsrhythmus sollte die Vorbereitung des Strategieprozesses sowie die Konzeptionierung des Workshops während der ersten Hälfte des ersten Quartales erfolgen und der Strategie-Review anfangs März im Rahmen eines ein- bis zweitägigen Workshops der Geschäftsleitung - ev. unter Einbezug des Präsidenten - stattfinden. Die Ergebnisse werden anschliessend durch den Vorstandsausschuss im März vorbesprochen und schliesslich in der April-Sitzung vom Vorstand diskutiert und verabschiedet. Entsprechend müssen die einzelnen Fachbereiche in den Vormonaten die Fachbereichsstrategien zusammen mit den Milizgremien erarbeiten, welche eine erste Grundlage für die Gesamtstrategie bilden.

Die Konzeption des Strategieworkshops beinhaltet die Auseinandersetzung mit den nachfolgend aufgeführten Aspekten. Die Ausgestaltung des Workshops bedarf eines Detailkonzeptes, in welchem die methodische Unterstützung und die dafür einzusetzenden Instrumente auf die Managementkultur abzustimmen sind, damit die Strategieerarbeitung erfolgreich umgesetzt werden kann. Ein entsprechender Vorschlag, bzw. Konzept hierzu kann durch den Controller-Dienst erarbeitet werden.

II. Vorbereitung des Strategieworkshops

Beschaffung der normativen und strategischen Grundlagen

Die normativen Grundlagen beschäftigen sich mit generellen Zielsetzungen, mit Prinzipien und Normen einer Organisation212 und haben daher einen sehr hohen Abstraktionsgrad. Sie bilden die Voraussetzung für die Mittelfrist- und Kurzfristplanung und damit für den Strategieerarbeitungsprozess. Vor der Analysephase sind also das Leitbild, die Vision sowie die Verbandskonzepte, die z.B. auch die Wertvorstellungen der Führungskräfte definieren, zu beschaffen, sie auf ihre Aktualität hin zu überprüfen und mit den vorhandenen Strategien zu vergleichen.

Strategische Analysen

Die strategischen Analysen umfassen den Gesamtverband und seine Umwelt und bilden die Grundlage für die Definition der strategischen Stossrichtung und der Erfolgspotenziale. Folgende Analysen werden dabei für den Verband als relevant angesehen:

- Markt- und Branchenstrukturanalyse

- Stakeholderanalyse

- Themenportfolio- und Erfolgspotenzialsanalyse

- Ressourcen- und Fähigkeitenanalyse

Diese Analysen sind im Vorfeld des Strategieworkshops durchzuführen und im Workshop selbst zu überprüfen und aufeinander abzustimmen. Sie bilden die Grundlage für die Definition und Weiterentwicklung der Gesamtverbands-, der Bereichs- und der funktionalen Strategien.

Markt- und Branchenstrukturanalyse

Im Rahmen einer Markt- und Branchenstrukturanalyse sind zunächst die generellen politischen, sozialen, kulturellen, ökonomischen und technischen Entwicklungen im nationalen und internationalen Umfeld des Verbandes sowie der Branche, zu ermitteln, zu analysieren und künftige Entwicklungen und Trends zu prognostizieren und Szenarien zu skizzieren. Mittels SWOT-Analyse lassen sich Chancen und Gefahren aus der Umfeldentwicklung sowie die spezifischen Stärken und Schwächen des Verbandes ermitteln. Bei der Markt- und Branchenstrukturanalyse sind demnach Fragen wie nachfolgende zu klären:

| Markt- und Branchenstrukturanalyse | |

|---|---|

| Zu klärende Fragen | Instrumente |

| Welche generellen Faktoren aus dem politischen, sozialen, kulturellen, ökonomischen und technischen Umfeld haben Einfluss auf den Verband und seine Mitglieder?

Welche Trends bestehen in dieser Hinsicht und wie können diese frühzeitig erkannt werden? Über welche Stärken und Schwächen verfügt der Verband? In welcher Wechselwirkung stehen diese mit den Chancen und Gefahren im Umfeld? |

Szenario-Technik, Polit-Monitoring, SWOT-Analyse, Ergebnisse der Demoscope-Umfrage, Ergebnisse der Mitgliederbefragung, u.w.

z.B. Delphi-Methode (Expertenbefragung) Ergebnisse der Demoscope-Umfrage SWOT-Analyse |

Tabelle 3: Zu klärende Fragen und verwendbare Instrumente für Markt- und Branchenstrukturanalyse

Stakeholderanalyse

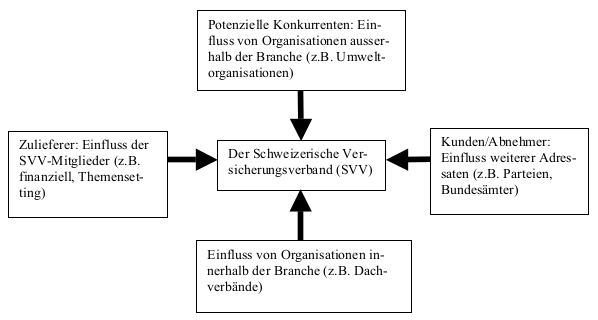

Parallel zur Markt- und Branchenstrukturanalyse sollen des Weiteren mittels strukturierter Stakeholderanalyse der Einfluss von potenziellen Mitbewerbern, von für den Verband relevanten Stakeholdern aber auch jener von Organisationen innerhalb und ausserhalb der Branche als Basis für die Strategiefindung untersucht werden. Die nachfolgende Übersicht in Anlehnung an Porter’s five forces Modell213 zeigt diese Zusammenhänge schematisch auf:

Abbildung 1: Einflussfaktoren, die auf den SVV wirken (in Anlehnung an Porter’s five forces)

Ziel der Stakeholderanalyse ist zum einen, die Übersicht über alle Anspruchsgruppen des Verbandes zu erhalten, allfällige Neue zu prognostizieren und deren Bedürfnisse zu kennen. Zum anderen sind die Anspruchsgruppen in einem nächsten Schritt zu priorisieren, d.h. sie sollten danach bewertet werden, wie stark und in welcher Art der Verband auf diese Einfluss nehmen kann und wie stark und von welcher Art das Interesse dieser Anspruchsgruppen an den Verband und deren Einfluss auf ihn ist. Sind sämtliche Anspruchsgruppen definiert, können diese in einem weiteren Schritt in einem Anspruchsgruppenportfolio positioniert werden, in welchem die eine Achse des Portfolios die Stärke der Einflussnahme der Stakeholder auf den SVV darstellt, die andere Achse die Stärke der Einflussnahme des SVV auf die Stakeholder. Durch eine visuelle Darstellung lässt sich vereinfacht erkennen, welche Anspruchsgruppen prioritär zu bearbeiten und wo entsprechend die strategischen Schwerpunkte (z.B. themenseitig, bzw. Aktivitäten, Allianzen etc.) zu setzen sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in diesem Schritt grundsätzlich Fragen wie Folgende zu klären sind:214

| Stakeholderanalyse | |

|---|---|

| Zu klärende Fragen | Instrumente |

|

Stakeholderportfolio ABC-Analyse Bedürfnisdefinition |

Tabelle 4: Zu klärende Fragen und verwendbare Instrumente für die Stakeholderanalyse

Analyse der Erfolgspotenziale und des Themenportfolios In diesem Schritt geht es daher um das Erkennen von Erfolgspotenzialen und branchenrelevanten Themen, die langfristig für den Verband und seine Mitglieder von Bedeutung sind, und die die Entwicklung und Ausrichtung des Verbandes beeinflussen. Diese Themen können aus verschiedenen internen und externen Quellen des Verbandes stammen, die in Vorbereitung für den Strategieworkshop der Führungsverantwortlichen zu sammeln und in geeigneter Form aufzubereiten sind. Hierfür könnte z.B. auf dem Intranet eine Plattform eingerichtet werden, in welches die Geschäftsleitung sowie die Mitarbeitenden aus den Fachbereichen die strategisch für wichtig erachteten Themen und Entwicklungen im Vorfeld der Strategieerarbeitung eingeben. Damit würden auch die Mitarbeitenden in die Strategieerarbeitung mit einbezogen werden können. Bei der Ermittlung des Themenportfolios und der Erfolgspotenziale stehen dabei v.a. Fragen wie Nachfolgende im Mittelpunkt:

| Themenportfolio, Erfolgspotenziale, strategische Ambitionen | |

|---|---|

| Zu klärende Fragen | Instrumente |

|

Themenportfolio, strategische Ambitionen Strukturierter Fragenkatalog z.H. Geschäftsleitung und Fachbereiche Brainstorming Leitbild, Vision, Stakeholder- und Marktanalyse als Grundlagen Bewertungsskala |

Tabelle 5: Zu klärende Fragen und verwendbare Instrumente zur Analyse und Bestimmung von Themenportfolio, Erfolgspotenzialen und strategischen Ambitionen

Die Themen, die aus der Markt- und Stakeholderanalyse sowie der Erfolgspotenzialanalyse resultieren, gilt es nun im Rahmen des Themenportfolios zu priorisieren und die strategische Zielsetzungen daraus abzuleiten. Basis hierfür bildet u.a. die Schwerpunktsetzung bei den Stakeholdern. Dies bedeutet, dass innerhalb des Themenportfolios für jedes Thema angegeben wird, wie hoch die Relevanz eines Themas oder Themengruppe für die einzelnen Stakeholder sind (z.B. Mitgliedgesellschaften), wie stark sich die Branche und wie stark sich der Verband in diesem Thema gegenüber seinen Mitgliedern profilieren kann (z.B. über die Dienstleistungen). Zudem ist aufgrund des Themenportfolios für jeden Stakeholder oder jede Stakeholdergruppe das Leistungsversprechen zu definieren. Für jedes Thema im Themenportfolio sind anschliessend wiederum die strategischen Zielsetzungen festzulegen (was soll erreicht werden?), welche ihre Detaillierung dann in der Aktions-, bzw. Umsetzungsplanung wiederfinden.

Die Markt- aber auch die Stakeholderanalyse und das Themenportfolio sind längerfristig ausgerichtet, unterliegen aber natürlich auch kurzfristig eintretenden Veränderungen. Diesem Aspekt ist auch aus Sicht der Ressourcen Rechnung zu tragen und es müssen die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden, die es dem Verband ermöglichen, rasch und effektiv auf solche Veränderungen reagieren und selbst Einfluss auf das Geschehen nehmen zu können. Daher ist in einem nächsten Schritt eine Analyse der vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten durchzuführen, die es ermöglicht zu erkennen, ob die gesetzten Ziele mit den vorhandenen personellen Ressourcen erreicht werden können oder welche Massnahmen allenfalls zu ergreifen sind.

Ressourcen- und Fähigkeitenanalyse

Voraussetzung dafür, dass die Verbandsstrategien erfolgreich umgesetzt und die Ziele erreicht werden können, bilden die vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen, die auf die Strategien abgestimmt sein müssen. Mit anderen Worten geht es darum zu überprüfen, ob das, was erreicht werden soll, mit den vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen auch umgesetzt werden kann. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die Wertvorstellungen der Führungskräfte, die Bestandteil von internen Konzepten (z.B. Führungskonzepten, internem Leitbild etc.) sein sollten. Das Zusammenspiel dieser Komponenten stellt einen entscheidenden Teil des Erfolgspotenzials des Verbandes dar und bestimmt daher den Wertschaffungsprozess massgebend mit.

In diesem Schritt geht es daher darum, sich einen Überblick über die vorhandenen Ressourcen und internen Fähigkeiten und Stärken zu verschaffen. Diese gilt es dann mit den benötigten Kernkompetenzen, die aus den vorgenommenen Analysen abgeleitet werden, zu überprüfen. Parallel dazu sind die Wertvorstellungen der Führungskräfte zu erheben, wozu z.B. das Wertvorstellungsprofil von Ulrich215 angewendet werden kann. Als Teil des Führungskonzeptes bilden diese zusammen mit weiteren Konzepten wie z.B. die Verbandspolitik ebenfalls eine Grundlage für die Gesamtstrategie, da sie - sofern sie gelebt werden - zum Erfolg des Verbandes beitragen können, da sie visionäre und identitätsstiftende Aspekte enthalten. Venzin/Rasner/Mahnke unterscheiden zwei Arten von Ressourcen und Fähigkeiten und zwar personelle sowie funktionale und integrative.216 Diese Unterscheidung kann insofern als sinnvoll betrachtet werden, als dass gerade das Zusammenspiel von funktionalen und integrativen Fähigkeiten, d.h. die Prozessfähigkeit in einem Teilprozess (z.B. Produktionsprozess) verbunden mit der Fähigkeit, diesen in Zusammenhang mit den Interessen und Zielen der Gesamtunternehmung zu bringen, entscheidend für den Erfolg einer Unternehmung sind.217 Dabei stellt sich die Frage, wie die Kernkompetenzen und Fähigkeiten für die einzelnen Anspruchsgruppen effizient genutzt werden können. Dazu können etwa Stärken/(Schwächen)-Profile beigezogen werden, welche u.a. das Know-how, die Fähigkeiten der Ressourcen darstellen, aus denen Potenziale erkannt werden können und die als Basis für die Erarbeitung von Weiterentwicklungsmassnahmen für die Mitarbeitenden dienen. Ebenfalls ist zu überprüfen, ob die personellen Ressourcen quantitativ zur Erreichung der Ziele ausreichen. In diesem Schritt stehen demnach Fragen wie Folgende im Vordergrund:

| Analyse der vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten | |

|---|---|

| Zu klärende Fragen | Instrumente |

|

Kompetenz- und Anforderungsprofile Stärken-/(Schwächen-) Profile Wertvorstellungsprofile Führungsgrundsätze Verbandskultur, -politik, -philosophie |

Tabelle 6: Zu klärende Fragen und verwendbare Instrumente zur Analyse von Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen

III. Entwicklung einer Gesamtverbandsstrategie

Aufgrund der Ergebnisse der Analysen ist nun im Rahmen des Strategie-Workshops die Strategie für den Gesamtverband zu entwickeln. Die Analysen dienen dabei als Diskussionsgrundlage. Es geht nun darum, diejenigen Themen festzulegen, welche der Verband in den nächsten drei bis fünf Jahren verfolgen will, in denen er seine Erfolgspotenziale sieht und wie die gesetzten Ziele erreicht und welche Resultate erzielt werden sollen. Dabei sollte basierend auf den vorgenommenen Bewertungen im Rahmen der Analysen eine klare Fokussierung der Themen und Zielsetzungen unter Berücksichtigung der vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen sowie weiteren bestehenden Strategien (z.B. Campaigning-Strategie) vorgenommen werden. Hierbei kann nach dem klassischen Problemlösungsprozess vorgegangen werden, indem zunächst der Soll-Zustand, abgeleitet aus den vorgängig vorgenommenen Analysen formuliert, anschliessend nach möglichen Alternativen gesucht, die daraus entstehenden Varianten bewertet und schliesslich Lösungsvorschläge formuliert werden. Um zum Schluss ein Strategiepapier vorliegen zu haben, aus welchem die Hauptzielsetzungen des Verbandes klar ersichtlich sind, sollte der Umfang möglichst gering gehalten werden. Entsprechend ist eine sinnvolle Gliederung der Strategie vorzunehmen, die dem Ziel der Übersichtlichkeit Rechnung trägt (z.B. Gliederung der Themenschwerpunkte nach Ausschüssen/Versicherungssparten).

IV. Entwicklung / Finalisierung der Bereichsstrategien und funktionalen Strategien

Die in der Gesamtverbandsstrategie vorgegebenen Stossrichtungen sind in den Bereichsstrategien sowie in den funktionalen Strategien, welche die Voraussetzungen schaffen, dass die Strategien umgesetzt werden können, nun zu konkretisieren. Wie vorgängig erwähnt, ist der Strategieerarbeitungsprozess als ein iterativer Prozess zu verstehen, was heisst, dass die funktionalen Strategien wie auch die Bereichsstrategien vor wie auch während der Strategieerarbeitung herangezogen und immer wieder mit den aus den Analysen gewonnenen Erkenntnissen (z.B. Themenpriorisierung) abgestimmt werden sollten. Nachfolgende Übersicht über die im SVV zu erstellenden Bereichs- und funktionalen Strategien führt auf, zu welchen Aspekten verbindliche Aussagen in Abstimmung mit der Gesamtverbandsstrategie zu machen sind:

Bereichsstrategien

| Bereichsstrategien | Wichtigste Punkte: |

|---|---|

| Bereichsstrategie Schadenver-sicherung |

|

| Bereichsstrategie Personenver-sicherung | |

| Bereichsstrategie Wirtschaft & Recht | |

| Kommunikationsstrategie | |

| Public Affairs-Strategie | |

| Präventionsstrategie |

Tabelle 7: Inhalte für Bereichsstrategien

Funktionale Strategien

| Funktionale Strategien218 | Wichtigste Punkte: |

|---|---|

| Führungsgrundsätze |

|

| Personalstrategie |

|

| IT-Strategie |

|

| Marketing-Strategie |

|

Tabelle 8: Inhalte für Funktionalstrategien

V. Strategieumsetzung, interne Information

Die in den Strategien formulierten Ziele und Grundsätze gilt es nun umzusetzen, d.h. den Mitarbeitenden bekannt zu machen, gegebenenfalls auf eine Änderung in der Verbandskultur hinzuwirken sowie die Organisationsstrukturen und Prozesse entsprechend anzupassen. Gerade der Information und dem Einbezug der Mitarbeitenden sollte in diesem Prozess mit Blick auf eine erfolgreiche Strategieumsetzung genügend Beachtung geschenkt werden. Für die Umsetzung empfiehlt sich mit Projektorganisationen zu verfahren, in welchen Projektverantwortliche, ein Projektteam, Zeitplan mit Meilensteinen, Ressourcenbedarf, Reporting-Rhythmus etc. definiert sind. Die Umsetzung sollte durch regelmässige Reviews in der Geschäftsleitung über den Projektverlauf sichergestellt werden. Damit der Überblick gewahrt und die Abstimmung unter den einzelnen Projekten erfolgen kann, empfiehlt sich, ein Gesamtprojektcontrolling an einer zentralen Stelle einzurichten, bei welcher sämtliche Informationen eingehen, die den Prozess steuert und die Planung für die unterjährigen Soll-/Ist-Vergleiche vornimmt. Diese Aufgabe könnte im SVV z.B. beim Controller-Dienst angesiedelt werden.

209 Vgl. Rieder (Modul zum Lehrgang dipl. Controller, Modul 2) 9

210 Rieder (Modul zum Lehrgang dipl. Controller, Modul 2) 9

211 Bleicher (Das Konzept integriertes Management, S. 81)

212 Vgl. Bleicher (Das Konzept integriertes Management, S. 80f.)

213 Vgl. Porter (Wettbewerbsvorteile) 29f.

214 Vgl. Venzin/Rasner/Mahnke (Der Strategieprozess) 75f.

215 Vgl. Ulrich (Unternehmenspolitik) 53

216 Vgl. Venzin/Rasner/Mahnke (Der Strategieprozess) 103f.

217 Vgl. Venzin/Rasner/Mahnke (Der Strategieprozess) 103f.

218 Der Inhalt zu den einzelnen Strategien ist separat zu erarbeiten. An dieser Stelle werden lediglich Ansätze aufgezeigt.