Rufen Sie uns einfach an, und wir beraten Sie gerne zu unserem Seminar- und Studienangebot.

Unsere Ansprechpartner:

Michael Rabbat, Dipl.-Kfm.

MBA Chief Operating Officer

Claudia Hardmeier

Kunden-Center

Studienbetreuung

2.2.1 Innovationsmodelle

Lineare Modelle beschreiben den Innovationsprozess als eine Sequenz aus Grundlagenforschung, angewandter Forschung, prototypischer Entwicklung und Innovation. Als Treiber dieses Prozesses werden je nach Erklärungsmodell entweder die gesellschaftliche Nachfrage oder das Angebot neuer Technologien gesehen. Seit den achtziger Jahren ist bekannt, dass diese Modelle Innovationsprozesse nur unzureichend abbilden und unter anderem die Dynamik vernachlässigen, die Impulse von der Nachfrageseite auf die Forschungsaktivitäten auslösen können. Weiterhin lassen sich in der Realität weder die kategorische Trennung von Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung noch die eindeutige Zuordnung eines Ansatzes zu einer Organisation aufrechterhalten: Grundlagenforschung kann wirtschaftlich verwertbar sein und anwendungsorientierte Forschung kann zu grundlegenden Erkenntnissen führen.31

Das Denken in linearen Modellen ist jedoch noch weit verbreitet und hat z. B. mit dazu geführt, dass der Technologietransfer derzeit zu eng auf die Verwertung von Patenten ausgerichtet ist.32

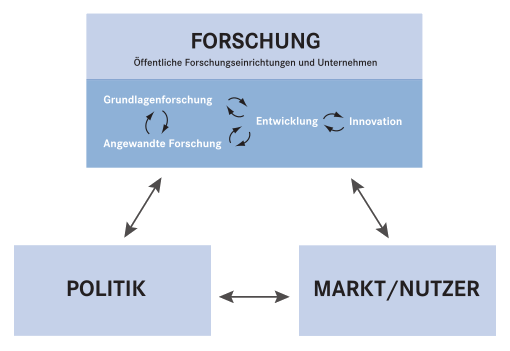

Abbildung 1: Interaktionsmodell des Innovationsprozesses33

Nach neueren Ansätzen wie dem Interkationsmodell (Abb. 1) verlaufen die verschiedenen Forschungsarten parallel und in beide Richtungen. Innovationsprozesse sind komplexe evolutionäre und nur begrenzt plan- und steuerbare Vorgänge, in denen Abbrüche und Rückkopplungen die Regel sind. Innovationen entstehen in einem Netzwerk rekursiver Interaktionen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Nutzern und können so zu Wettbewerbsvorteilen führen. Die Forschung in öffentlichen und privaten Einrichtungen erfolgt dabei im gesamten Spektrum des Anwendungsbezugs, wenn auch mit unterschiedlicher Gewichtung.34

In der Grundlagenforschung besteht eine wesentliche Aufgabe darin, die mehr oder weniger zufälligen Entdeckungen mit Marktpotenzial in eine wirtschaftliche Nutzung zu überführen. Im Innovationsprozess durchlaufen Forschungsergebnisse dazu verschiedene Filter: Den „institutional filter“ überwinden Entdeckungen, die über wirtschaftliches Potenzial verfügen und dadurch zu Erfindungen werden. Passieren diese Erfindungen auch den „economic value filter“ entsteht IP. Die letzte Hürde vor der Kommerzialisierung durch Lizensierungen oder Ausgründungen bildet der „commercial value filter“.35

31 Vgl. dazu Schmoch (2000a, S. 5) und die grundlegenden Werke von Kline (1985) und Stokes (1997).

32 Vgl. Wissenschaftsrat (2007b, S. 74f.).

33 Quelle: Modifiziert nach Wissenschaftsrat (2007b, S. 16) und Schmoch (2000a, S. 7).

34 Vgl. Schmoch (2000a, S. 6f.); Stifterverband (2007, S. 3); Wissenschaftsrat (2007b, S. 16).