Rufen Sie uns einfach an, und wir beraten Sie gerne zu unserem Seminar- und Studienangebot.

Unsere Ansprechpartner:

Michael Rabbat, Dipl.-Kfm.

MBA Chief Operating Officer

Claudia Hardmeier

Kunden-Center

Studienbetreuung

4.2 Ergebnisse der Expertenbefragung

Ziel der Expertenbefragung war eine Erfassung von Kundenerwartungen an den Technologietransfer und der damit verbundenen Dienstleistungen. Befragt wurden ausgewählte Entscheidungsträger aus Pharma- und Verwertungsunternehmen in schriftlicher Form und meist zusätzlich im persönlichen Gespräch.114 Im Fragebogen wurden drei Bereiche adressiert: Muss-, Soll- und Plus-Kriterien, die Bewertung einer Offerte und Erwartungen an die Dienstleistungsqualität.115

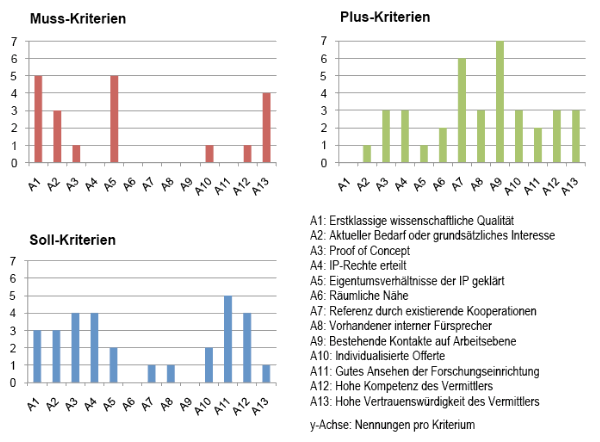

In der Initiierungsphase führt ein angesprochenes Unternehmen bei jeder Offerte immer eine erste Prüfung nach verschiedenen Kriterien durch, die im ersten Teil des Fragebogens erfasst wurden. Die Ergebnisse zeigt Abb. 3. Die Muss-Kriterien betreffen vor allem die Erfindungsqualität, wobei wissenschaftliche Qualität (A1) und geklärte Eigentumsverhältnisse der Schutzrechte (A5) am häufigsten genannt wurden. Mehrere Experten wiesen darauf hin, dass ungeklärte Eigentumsverhältnisse ein Ausschlusskriterium seien und es bezüglich dieser Anforderung Handlungsbedarf gäbe. Weitere Muss-Kriterien sind darüber hinaus ein aktueller Bedarf bzw. grundsätzliches Interesse (A2) sowie im Bereich der Transferqualität eine hohe Vertrauenswürdigkeit (A13) des Vermittlers. Als zusätzliche Muss-Kriterien nannten die Experten die Nachvollziehbarkeit des Ansatzes, die Klarheit der Offerte und die Güte der angegebenen Daten.

Abbildung 3: Muss-, Soll- und Plus-Kriterien

Wichtige Soll-Kriterien – die aber nicht zum Ausschluss führen – sind weiterhin ein gutes Ansehen der Forschungseinrichtung (A11), eine hohe Kompetenz des Vermittlers (A12) sowie erteilte IP-Rechte (A4) und ein Proof of Concept (A3), die beide entweder als Soll- oder als Plus-Kriterium eingestuft wurden. Von fast allen Experten wurden bestehende Kontakte (A7 und A9) als Plus-Faktor bewertet, der sich sehr positiv auswirken kann.

Sehr unterschiedlich wurde eine Individualisierung der Offerte (A10) bewertet, da dieses Kriterium anscheinend in hohem Maß von persönlichen Präferenzen abzuhängen scheint. Räumliche Nähe (A6) und ein interner Fürsprecher (A8) scheinen keine Rolle zu spielen. Einige Experten bemängelten zudem die Qualität der Offerten, die oft unpassend, wenig aussagekräftig und zum Teil nicht seriös seien.

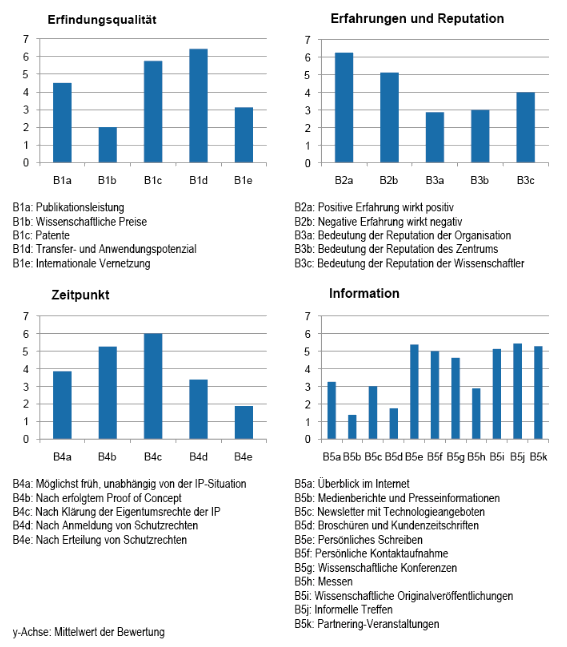

Im zweiten Teil des Fragebogens wurden die Kriterien und Anforderungen für die Bewertung einer Offerte erfasst. Die Ergebnisse zeigt Abb. 4. Danach ist das Transfer- und Anwendungspotenzial (B1d) insgesamt das wichtigste Kriterium. Einige Experten wiesen darauf hin, dass der Nutzen und die Art der Problemlösung schnell und eindeutig erkennbar sein müssten. Sehr wichtig sind auch Patente (B1c) und etwas weniger ausgeprägt die Publikationsleistung (B1a). Bei den Patenten differenzierten einige Experten allerdings nicht zwischen Patentierbarkeit, Anmeldung und erteilten Patenten. Bemängelt wurde eine häufig unklare Schutzrechtssituation. Keine Bedeutung scheinen wissenschaftliche Preise (B1b) und internationale Vernetzung (B1e) zu haben.

Abbildung 4: Kriterien für die Bewertung einer Offerte

Einen großen Einfluss auf die Bewertung einer Offerte haben nach Meinung der Experten Erfahrungen in der Zusammenarbeit: Eine positive Zusammenarbeit in der Vergangenheit erhöht die Offenheit für neue Projekte (B2a). Nicht ganz so deutlich sind die Nachteile für neue Projekte aufgrund negativer Erfahrungen (B2b). Ein Experte betonte, dass die Erwartungen der Wissenschaftler industriekonform sein müssten und daher Erfahrungswerte wichtig seien. Ein anderer Experte wies in diesem Zusammenhang auf die notwendige Vertrauenswürdigkeit hin. Weniger wichtig scheint die Reputation der Forschungsorganisation, des Instituts oder des Wissenschaftler (B3a-c) zu sein. Ein Experte meinte jedoch, dass international eine starke Wissenschaftsmarke als Qualitätssiegel eine größere Bedeutung habe.

Die Aussagen zum optimalen Zeitpunkt der Kontaktaufnahme bestätigen die Ergebnisse zu den Muss-, Soll- und Plus-Kriterien: Die Daten deuten darauf hin, dass vor allem geklärte Eigentumsverhältnisse der Erfindungen (B4c) und ein erbrachter Proof of Concept (B4b) wichtig sind. Weniger bedeutend scheint dagegen, dass Schutzrechte bereits angemeldet (B4d) oder erteilt (B4e) sind. Zwei Experten wiesen darauf hin, dass auch die zukünftige IP-Situation und eine Gefahr durch neuigkeitsschädigende Publikationen berücksichtigt werden müssten. Ansonsten verfolgen die Unternehmen unterschiedliche Strategien bei der Kontaktaufnahme (B4a). Die Hälfte der Experten bevorzugte eine möglichst frühe Kontaktaufnahme, was die andere Hälfte ablehnte.

Informationen über Erfindungen und Forschungsprojekte können über verschiedene Kanäle an die Ansprechpartner in den Unternehmen kommuniziert werden. Trotz großer individueller Unterschiede bewerten die Experten die Instrumente am höchsten, die persönliche Kontakte ermöglichen: Je nach individueller Präferenz schätzen sie schriftliche (B5e) oder mündliche Kontaktaufnahme (B5f), informelle Treffen (B5j) und Partnering-Veranstaltungen (B5k) als sehr wichtig ein. Bei der schriftlichen Kommunikation werden E-Mails bevorzugt. Die große Bedeutung persönlicher Kontakte zeigen auch die von einigen Interviewpartnern vorgeschlagenen Instrumente „regelmäßige persönliche Treffen“, „Networking“ und „Informationen auf der Basis eines bestehenden Vertrauensverhältnisses“. Eine große Bedeutung haben wissenschaftliche Originalveröffentlichungen (B5i) und Konferenzen (B5g). Nur eine geringe Bedeutung bei breiter Streuung ergibt für das Internet (B5a), Messen (B5h) und Newsletter (B5c). Ohne Relevanz scheinen Broschüren und Kundenzeitschriften (B5d) sowie Presseinformationen und Medienberichte (B5b) zu sein, wobei letztere sogar als schädlich eingestuft wurden.

Als erste Information bevorzugen die meisten Transfer-Nehmer ein kurzes Profil, aus dem der Nutzen der Erfindung, die dahinter stehende Wissenschaft und die Innovationsreife hervorgehen. Viele der Befragten wünschten sich zusätzlich ein ausführliches Dossier, das je nach Präferenz beigefügt oder kurzfristig abgerufen werden kann. In jedem Fall müssen die Unterlagen in englischer Sprache erstellt sein. Als Zeitaufwand für die erste Prüfung wollen die meisten befragten Personen weniger als 15 Minuten investieren; das Maximum liegt bei zwei Stunden.

Sehr wichtig ist weiterhin ein fester Ansprechpartner im Technologietransfer, mit dem auch Details einer Vereinbarung besprochen werden können (B6a) und der die Entwickler aus dem Unternehmen schnell und kompetent mit den Wissenschaftlern zusammenbringt (B6b). Mit großer Streuung werden die Kriterien Exklusivität (B5m) und Relevanz (B5n) noch als relevante Erfolgsfaktoren eingeschätzt.

Im dritten Teil des Fragebogens wurden die Erwartungen an die Dienstleistungsqualität erfragt. Die Fragen orientieren sich an den SERVQUAL-Dimensionen, die für die Dienstleistung Technologietransfer adaptiert und nur in einer einfachen Skala erfasst wurden. Die Ergebnisse zeigt Abb. 5. Insgesamt offenbart die Befragung hohe Erwartungen und gleichzeitig Defizite in der Dienstleistungsqualität.

Zuverlässigkeit (C1) ist eines der am höchsten bewerteten Kriterien. Dazu gehört es, dass Dienstleistungen schnell ausgeführt werden. Bei E-Mails liegt die erwartete Reaktionszeit bei ein bis maximal fünf Arbeitstagen und eine Terminvereinbarung sollte innerhalb von ein bis zwei Wochen erfolgen. Ein Experte wies diesbezüglich auf dringenden Handlungsbedarf hin. Als sehr wichtig bewerten die Experten auch die Fähigkeit, einen Überblick zu geben und die Vermittlung von Kontakten zu den Wissenschaftlern (C2c). Erwartet werden zudem Kenntnisse der Schutzrechtssituation (C2b) und der Forschungsinhalte (C2a), um Detailfragen beantworten zu können. Bei allen drei Kompetenzen adressierten die Experten Handlungsbedarf.

Das insgesamt wichtigste Servicekriterium ist Vertraulichkeit (C4b), das fast alle Experten mit dem Maximalwert bewerteten. Der Anspruch ist sehr hoch und zwei Experten sahen bei der Vertraulichkeit Handlungsbedarf. Erwartet werden weiterhin ein freundliches, höfliches und respektvolles Auftreten (C3), angemessen aufbereitete Unterlagen (C5) und Exklusivität (C4c). Etwas weniger wichtig scheint zu sein, dass der Vermittler einer angesehen Organisation angehört (C4a).

Als sehr wichtig wurde der aktive, schnelle und unkomplizierte Zugang zu den Wissenschaftslern bewertet (C9). Auch dazu adressierte ein Experte Handlungsbedarf und betonte, dass manche Transferstellen versuchen, diesen Zugang zu verhindern. Als wichtig wird ebenfalls das Kundengespür (C7) betrachtet, was ein Experte als häufig unzureichend bezeichnete, sowie eine verständliche Kommunikation (C8), die zeitlich (C6b) und fachlich (C6c) leicht zugänglich ist. Keine Bedeutung wird räumlicher Nähe zugewiesen (C6a).

Abbildung 5: Kriterien für Dienstleistungsqualität

114 Insgesamt acht Experten haben den Fragebogen beantwortet, was einer Rücklaufquote von 80 % entspricht. Dazu gehören fünf Entscheidungsträger der deutschen Pharmaindustrie und drei Führungskräfte von Verwertungsunternehmen. Mit fünf Experten wurde ein vertiefendes Gespräch geführt.

115 Vgl. Fragenbogen im Anhang. Die Aussagen wurden auf einer 7-stufigen Skala bewertet, die von „stimme nicht zug“ bzw. „weniger wichtig“ zu „stimme voll zu“ bzw. „sehr wichtig“ reicht (vgl. dazu Meffert et al., 2008 S. 149f.). Der unterste Wert wurde mit „0“ bewertet.