Rufen Sie uns einfach an, und wir beraten Sie gerne zu unserem Seminar- und Studienangebot.

Unsere Ansprechpartner:

Michael Rabbat, Dipl.-Kfm.

MBA Chief Operating Officer

Claudia Hardmeier

Kunden-Center

Studienbetreuung

5.2 Nutzenportfolio

Das Nutzenportfolio unterstützt die Identifikation und Selektion von Forschungsprojekten und -ergebnissen mit Transfer- und Anwendungspotenzial und informiert das Management darüber, welches Angebot überhaupt zur Verfügung steht.118 Bei Projekten mit einem hohen Nutzenpotenzial bestehen gute Chancen, dass daraus marktfähige Produkte und Verfahren entwickelt werden können. Das Nutzenportfolio bildet damit einen ersten institutionellen Filter für den Technologietransfer, da es potenziell verwertbare Ergebnisse vom Großteil der Forschungsergebnisse abgrenzt, die über kein unmittelbares kommerzielles Potenzial verfügen. Die Analyse erfolgt bereichsübergreifend und betrachtet alle Projekte. Dadurch wird verhindert, dass nur die scheinbar marktnahen Projekte in das Auswahlverfahren gelangen.

Neben der systematischen Portfolio-Analyse müssen zusätzlich eigene Initiativen der Wissenschaftler aufgegriffen und bewertet werden. Solche Projekte können sehr erfolgreich sein, da neben der hohen intrinsischen Motivation häufig bereits gute Kontakte zu potenziellen Kunden bestehen. Eine kritische Bewertung ist jedoch unbedingt vorzunehmen, denn viele Wissenschaftler überschätzen die Marktchancen eigener Erfindungen und Projekte. Da neue Erkenntnisse eine ganze Forschungsdisziplin beeinflussen können, muss die Analyse jährlich überprüft und angepasst werden.119

Die beiden Portfolio-Achsen werden entsprechend der Nutzenorientierung und der üblichen Praxis in der Wirtschaft als relative Wettbewerbsposition (x-Achse)und als Marktattraktivität (y-Achse) bezeichnet. Die Kriterien, insbesondere für die relative Wettbewerbsposition, werden aus den kritischen Erfolgsfaktoren abgeleitet und vor der Einführung abschließend mit den Führungskräften diskutiert. Als vorteilhaft erweist sich, dass die zur Beurteilung notwendigen Informationen durch interne und externe Begutachtungen, Projektanträge und die Programmorientierte Förderung bereits verfügbar sind. Aus den Beschreibungen der strategischen Relevanz eines Vorhabens können zudem Rückschlüsse auf die Marktattraktivität gezogen werden. Durch die Nutzung verfügbarer Informationen werden die Wissenschaftler in dieser Phase zeitlich wenig beansprucht, was sich positiv auf die Akzeptanz für Transferprojekte auswirken kann.

Mit der Dimension relative Wettbewerbsposition werden die Stärken und Schwächen der Forschungseinrichtung im Vergleich zu den wichtigsten Wettbewerbern beurteilt. Diese vom Management steuerbare Dimension wird vor allem durch das Know-how und die eigenen Ressourcen bestimmt. Im Rahmen dieser Arbeit relevante Kriterien sind die Schutzrechtssituation, die aufgrund der großen Bedeutung mit 40 % in die Beurteilung eingeht, sowie die interne Kooperationsbereitschaft, die wissenschaftliche Qualität und die Innovationsreife, die mit je 20 % gewichtet werden.

Mit der Dimension Marktattraktivität werden die Verwertungschancen beurteilt. Wichtige Informationen liefern dazu sekundäre Quellen wie Studien der World Health Organisation, Daten von Branchenverbänden, Geschäftsberichte, Patentanalysen und wissenschaftliche Kongresse. Die Kriterien dieser Dimension sind Unmet Medical Need und wirtschaftliches Potenzial, die die Marktattraktivität stark beeinflussen und daher mit je 35 % gewichtet werden, sowie die Kriterien Zahl der Wettbewerber und Innovationsgrad, die mit je 15 % gewichtet werden. Die Kriterien beider Achsendimensionen definiert Tab. 15 und die Skalierung zur Beurteilung wird im Anhang (Tab. 19) erläutert.

| Relative Wettbewerbsposition | |

|---|---|

| Schutzrechtssituation | Schutzrechte sind eine wesentliche Voraussetzung für die ökonomische Verwertung. Beurteilt werden Patentierbarkeit der Erfindungen, Eigentumsverhältnisse und Patente. |

| Interne Kooperationsbereitschaft | Commitment der Wissenschaftler zu Kooperationen mit der Industrie. In die Bewertung fließen die persönliche Bereitschaft sowie Anzahl und Volumen bereits erfolgreich abgeschlossener Kooperationsprojekte ein. |

| Wissenschaftliche Qualität | Leistungsfähigkeit und Know-how der Wissenschaftler auf der Grundlage externer und interner Evaluationen oder einer bibliometrischen Analyse.120 |

| Innovationsreife | Beschreibt Entwicklungsstand und Ausmaß der noch erforderlichen kosten- und zeitintensiven F&E-Arbeiten bis zur Marktreife und ist ein Indikator für das unternehmerische Risiko. Die Bewertung basiert im Wesentlichen auf Einschätzungen der Wissenschaftler und vorhandenen Gutachten. Durch eine Validierungsförderung kann die Innovationsreife erhöht werden. |

| Marktattraktivität | |

| Unmet Medical Need | Indikationen, für die keine oder nur eine stark verbesserungsbedürftige Therapieoption existiert. Bei armutsbedingten Krankheiten ist zu berücksichtigen, dass häufig ein hoher Bedarf bei gleichzeitig geringem wirtschaftlichem Potenzial besteht. |

| Wirtschaftliches Potenzial | Potenzielles Marktvolumen für ein neues Produkt aufgrund der Größe des Absatzmarktes (z. B. Umsatz bisheriger Medikamente für eine bestimmte Indikation) und der Anwendungsbreite (Erschließen verschiedener Märkte). |

| Zahl der Wettbewerber | Zahl der Forschungseinrichtungen, die weltweit mit den identifizierten Projekten um Verwertungschancen konkurrieren. |

| Innovationsgrad | Neuigkeitsgrad der mit der Erfindung verbundenen Innovation. |

Tabelle 15: Kriterien für das Nutzenportfolio

Wenn der relevante Markt und damit auch die Marktattraktivität nicht ermittelt werden können, kann eine Marktexploration helfen: Dazu erhalten ausgewählte Mitglieder aus dem Netzwerk Friends & Family (Kapitel 5.3.4) ein kurzes Profil des Forschungsprojekts zugeschickt und werden gebeten, mögliche Anwendungsfelder zu identifizieren. Zusätzlich können z. B. Zukunftsprognosen, Studien zur Technologiefolgenabschätzung oder Foresight-Prozesse als weitere Quellen analysiert werden.

In der Praxis sollen die Forschungsprojekte aufgrund der Subjektivität des Verfahrens einmal jährlich durch eine Gruppe von Führungskräften und Fachexperten beurteilt werden. Um zu verhindern, dass eine Mehrheitsmeinung den Prozess dominiert, sollte eine parallele Beurteilung in mehreren kleinen Teams erfolgen, die sich aus Mitarbeitern unterschiedlicher Qualifikationen, Sichtweisen und Hierarchiestufen zusammensetzen. Dabei ist Expertise wichtiger als die Stellung im Helmholtz-Zentrum. Fachexperten können vor allem wissenschaftliche und technologische Aspekte einschätzen, Forschungsmanager auch Aspekte der Zielerreichung. Dazu kommen als weitere Teammitglieder Vertreter des wissenschaftlichen Controllings und unternehmensexterne Experten, z. B. aus dem wissenschaftlichen Beirat. Das gesamte Verfahren wird von den Mitarbeitern im Technologietransfer vorbereitet und moderiert. Damit der Prozess die notwendige Akzeptanz und Unterstützung erfährt, erfolgen die Auswahl der Teammitglieder und die Zusammenführung der Ergebnisse in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung.121

Jedes Projekt wird mit Hilfe von Beurteilungsbögen bewertet. Die ermittelten Punkte für jedes Projekt werden addiert und entsprechend der Koordinaten in das Portfolio übertragen.122 Der Kreisdurchmesser visualisiert die Finanzkraft eines Forschungsprojektes und gibt Hinweise auf die vorhandenen Kapazitäten und den bisher betriebenen Forschungsaufwand. Die Finanzkraft setzt sich aus den drei Segmenten institutionelle Förderung, öffentliche und industrielle Drittmittel zusammen.

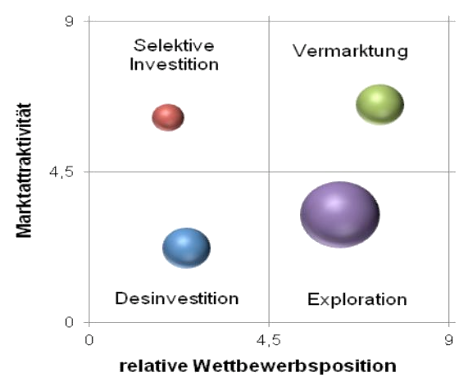

Aus den verschiedenen Positionen im Portfolio lassen sich Normstrategien ableiten, die Handlungsempfehlungen für das Management darstellen (vgl. Abb. 7):

Abbildung 7: Beispielhaftes Nutzenportfolio

- Vermarktung: Projekte im Feld rechts oben verfügen über ein sehr hohes Nutzenpotenzial. Sie sollten mit höchster Priorität bearbeitet werden und die Ressourcen für den Technologietransfer sind auf diese Projekte zu konzentrieren. Bei Bedarf sind für die einzelnen Erfindungen Schutzrechte anzumelden und zusätzliche Wertsteigerungsmaßnahmen vorzunehmen.

- Desinvestition: Projekte im Feld links unten haben ein sehr geringes Nutzenpotenzial und nur geringe Transferchancen. Wenn diese Projekte keine wichtigen Supportfunktionen erfüllen und zugleich die wissenschaftliche Leistung unbefriedigend ist, sollten die Forschungsanstrengungen eingestellt werden.

- Exploration: Projekte im Feld rechts unten haben eine exzellente Wettbewerbsposition. Daher sollte regelmäßig eine Marktexploration durchgeführt werden, um neue Anwendungsfelder zu finden. Es bieten sich verschiedene selektive Strategien an: 1. Führt die Marktexploration zu einer höheren Neubewertung der Marktattraktivität, empfiehlt sich ein Vorgehen nach der Vermarktungsstrategie. 2. Führt die Marktexploration bei exzellenter wissenschaftlicher Qualität nicht zu einer höheren Neubewertung der Marktattraktivität, so sind die Ressourcen auf die reine Grundlagenforschung zu konzentrieren. Entsprechend sind Aufwendungen in Schutzrechte und zur Steigerung der Innovationsreife zu reduzieren. Aufgrund der Dynamik im Gesundheitsbereich muss dieser Prozess regelmäßig wiederholt werden. 3. Wenn bei erfolgloser Marktexploration zugleich die wissenschaftliche Qualität unzureichend ist, ist entsprechend der Desinvestitionsstrategie zu verfahren.

- Selektive Investition: Für Projekte im Feld links oben bieten sich zwei selektive Strategien an: 1. Wenn für das Projekt eine Verbesserung der Wettbewerbsposition aussichtsreich ist, sollte entsprechend der Investitionsstrategie verfahren werden. Investitionen können z. B. im Bereich von Schutzrechten und Machbarkeitsstudien liegen. Typisch ist diese Position für Projekte in Forschungsfeldern, in denen die Expertise noch aufgebaut werden muss. 2. Wenn sich die Wettbewerbsposition nicht verbessern lässt, z. B. weil nicht lösbare Konflikte bezüglich der Eigentumsverhältnisse der IP bestehen, so ist in Abhängigkeit von der wissenschaftlichen Qualität entweder ein Vorgehen nach der Desinvestitionsstrategie oder eine Konzentration der Ressourcen auf die Grundlagenforschung empfehlenswert.

118 Zur Portfolio-Analyse vgl. vorne und die dort zitierte Literatur.

119 Z. B. hat die bereits erwähnte Entdeckung, dass bestimmte Viren Krebs auslösen können, die Entwicklung von Impfstoffen gegen Gebärmutterhalskrebs initiiert. Ein anderes Beispiel ist gezielte Zerstörung von Tumorzellen durch Ionenstrahlen, die in großen Teilchenbeschleunigern erzeugt werden. Dies hat zum Bau neuartiger Bestrahlungsgeräte für die Krebstherapie geführt.

120 Die Bibliometrie bewertet wissenschaftliche Qualität auf Grundlage statistischer Analysen von Fachpublikationen.

121 Zur Auswahl der richtigen Messträger vgl. Gerpott (2005, S. 95ff.). Die Ergebnisse, die sich aus der Überführung der wissenschaftlichen Begutachtungen in eine quantitative Skala ergeben, können zusätzlich vom Management genutzt werden, um Portfolios zur Steuerung der Forschungsleistung zu erstellen. Dieser Aspekt wird im Rahmen dieser Arbeite aber nicht weiter bearbeitet.

122 Zur Erstellung der Formulare vgl. Anonymus (o.J.). Einen Auszug aus einem beispielhaften Beurtei lungsbogen zeigt Tab. 20 im Anhang.