Rufen Sie uns einfach an, und wir beraten Sie gerne zu unserem Seminar- und Studienangebot.

Unsere Ansprechpartner:

Michael Rabbat, Dipl.-Kfm.

MBA Chief Operating Officer

Claudia Hardmeier

Kunden-Center

Studienbetreuung

4.3.1.3. Die Ableitung von Normstrategien auf Basis der Portfolio-Analyse Investitions- und Wachstumsstrategien

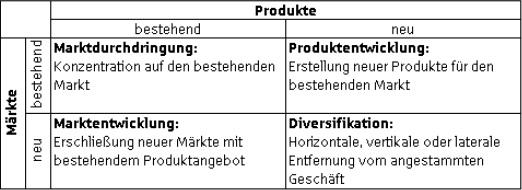

Wachstumsstrategien haben im Grundsatz immer die Erhöhung des eigenen Marktanteils zum Ziel. Dabei soll der Marktanteil durch hohe Investitionen in Marketing-Aktivitäten, in die Produkt- bzw. Marktentwicklung oder in die Diversifikation markant gesteigert werden. Die folgende Matrix nach ANSOFF zeigt die gängigen Formen von Wachstumsstrategien:230

Tabelle 14: Wachstumsstrategien nach ANSOFF (Quelle: Steffens/Westenbaum 2008, Band 1, S. 361)

Aus diesen Strategieansätzen lassen sich die in Tabelle 15 dargestellten strategischen Stoßrichtungen ableiten.231t Für die Sparkassen erweisen sich insbesondere die Marktdurchdringung durch eine konsequente Intensivierung der Vertriebsperformance, die Produktentwicklung auf Basis der Innovationsleistung der Verbundorganisation und die Diversifikation in Form strategischer Allianzen als erfolgversprechende Maßnahmen. Dagegen scheitert die Entwicklung neuer Märkte – abgesehen von der Erschließung des Online-Banking-Marktes – meist am Regionalprinzip.

| Marktdurchdringung | Produktentwicklung |

|---|---|

| Intensivere Bearbeitung bestehender Märkte

Produktdifferenzierung bzw. - imitation Preisermäßigungen nach Kostensenkung durch Erfahrungskurveneffekte Verbesserung der Kundenbetreuung Intensiveres (elektronisches) Marketing |

Weiterentwicklung bestehender Produkte

Entwicklung von Nachfolgeprodukten für auslaufende Produkte Individualisierung des Produktangebotes Ergänzung des bestehenden Produktprogramms durch neue Serviceleistungen Einrichtung von telefonischen Hilfsdiensten |

| Markterschließung | Diversifikation |

| Erschließung neuer Kundenkreise bzw. Abnehmerschichten

Erschließung neuer Distributionskanäle Entwicklung neuer Dienstleistungen Anpassung der Werbekonzeption an eine geänderte Marktsegmentierung |

Vertikale Diversifikation: Vor- oder rückwärtsgerichtete Integration von Wertschöpfungsaktivitäten (Insourcing)

Horizontale Diversifikation: Aufnahme neuer Geschäftsfelder in neuen Märkten Laterale Diversifikation: Zusammenlegung von Aktivitäten im Rahmen strategischer Allianzen |

Tabelle 15: Strategische Maßnahmen für die Stoßrichtungen nach ANSOFF (eigene Tabelle)

Abschöpfungs- und Desinvestitionsstrategien

Die Abschöpfungsstrategie verfolgt das Ziel, möglichst hohe Erträge für eine Sparkasse zu generieren um diese in den Ausbau bestehender bzw. den Aufbau neuer Geschäftsfelder zu investieren. Geschäftsfelder mit Abschöpfungspotenzial befinden sich meistens in der Reifephase und müssen möglichst lange gehalten werden, wofür unter Umständen auch noch Investitionen vorzunehmen sind.232 Der Cash-Flow derart positionierter Geschäftsfelder ist kurzfristig positiv, mittelbis langfristig jedoch negativ. Demzufolge sind alle Rationalisierungsreserven und Synergieeffekte zu nutzen, um möglichst lange einen positiven Cash-Flow generieren zu können.233 Ein typisches Beispiel eines Geschäftsfelds, für das im Falle der Sparkassen eine Abschöpfungsstrategie anzuwenden ist, ist das Retail-Banking, also das standardisierte Privatkundengeschäft.234

Eine Desinvestitions- oder Rückzugsstrategie wird angewandt, wenn das Geschäftsfeld für das Unternehmen keinen Gewinn mehr erwirtschaftet, der Markt nicht mehr wächst, oder sogar schon schrumpft und die Wettbewerbsposition sich zunehmend verschlechtert.235 Allerdings ist die strategische Option des Rückzuges für die Sparkassen in vielen Fällen schon wegen des öffentlichen Auftrages nicht so ohne Weiteres zu realisieren. Als Ausweg aus diesem Dilemma bietet sich die radikale Kostenreduzierung, beispielsweise durch strategische Allianzen oder Outsourcing-Maßnahmen (vgl. Abschnitt 4.4.2), sowie der Transfer von Kompetenzen auf alternative Geschäftsfelder an.236 Für den Kompetenztransfer müssen evtl. Investitionen vorgenommen werden.

Selektive Strategien

Für Geschäftsfelder, die in der Marktattraktivität und hinsichtlich der relativen Wettbewerbsvorteile eine starke und eine schwache bzw. jeweils eine mittlere Ausprägung zeigen, kommen selektive Strategien in Form von Offensiv-, Defensiv- und Übergangstrategien zum Einsatz, welche in Tabelle 16 ausführlicher beschrieben sind.237 Ein typisches Beispiel für eine Defensivstrategie stellt der Geschäftsbereich „Kontoführung und Zahlungsverkehr“ mit seinem hohen Giropreisaufkommen dar. Allerdings ist dieser durch das zunehmende Angebot von Bankdienstleitungen zum Nulltarif, wie beispielsweise das „Null-Euro-Girokonto“, in seiner Ertragskraft gefährdet. Darüber hinaus besteht aufgrund der engen Substitutionsbeziehung die Gefahr des Marktanteilsverlustes durch Abwanderung. Um dieses Geschäftsfeld in der positiven Cash-Flow-Position zu halten, muss dem Kostendruck mit einer geeigneten Differenzierung, beispielsweise mit außergewöhnlichen Serviceleistungen, begegnet werden.

| Strategietyp | Offensivstrategien | Defensivstrategien | Übergangsstrategien |

|---|---|---|---|

| Kennzeichen | hohe Marktattraktivität

geringe relative Wettbewerbsvorteile |

geringe Marktattraktivität

hohe relative Wettbewerbsvorteile |

mittlere Marktattraktivität

mittlere Wettbewerbsvorteile |

| Cash-Flow | Stark negativ | Stark positiv | Mittel |

| Normstrategie | Wettbewerbsvorteile ausbauen

Outsourcing Ggf. abstoßen und Rückzug |

Wettbewerbsvorteile halten

Markteintritt von Konkurrenten verhindern Cash-Flow maximieren |

Horizontale Portfolioverschiebung in Richtung Wachstum oder Desinvestition anstreben |

| Maßnahmen | Investieren, um Wettbewerbsvorteile aufzubauen

Im Falle des Rückzuges Kompetenzen transferieren |

Kosten senken

Preispolitische Maßnahmen |

Rationalisierungsmaßnahmen durchführen |

Tabelle 16: Selektive Strategien

Auf Basis dieser Normstrategien sind nun Wettbewerbsstrategien zu entwickeln, die angesichts der externen Rahmenbedingungen und der internen Stärken und Schwächen geeignet erscheinen, die Geschäftsfelder eines Unternehmens derart im Markt zu positionieren, dass Vorteile gegenüber dem Wettbewerb generiert werden können. Kernbestandteil der Strategieentwicklung auf Geschäftsfeldebene ist das Erzielen und Aufrechterhalten von Wettbewerbsvorteilen.238

230 Vgl. Achenbach/Lange/Steffens: Strategisches Management in Finanzinstituten, in: Steffens/ Westenbaum (Hrsg.): [Kompendium Management in Banking & Finance, Band 1 (2008)] S. 361

231 Vgl. Jung H.: [Controlling (2003)] S. 309 f. und Steffens/Westenbaum: [Kompendium Management in Banking & Finance, Band 1 (2008)] S. 361 ff.

232 Vgl. Jung H.: [Controlling (2003)] S. 318

233 Vgl. Hinterhuber H.: [Strategische Unternehmensführung, I. Strategisches Denken (2011)] S. 197

234 Vgl. Achenbach/Lange/Steffens: Strategisches Management in Finanzinstituten, in: Steffens/ Westenbaum (Hrsg.): [Kompendium Management in Banking & Finance, Band 1 (2008)] S. 358

235 Vgl. Jung H.: [Controlling (2003)] S. 318

236 Vgl. Hinterhuber H.: [Strategische Unternehmensführung, I. Strategisches Denken (2011)] S. 195

237 Vgl. Hinterhuber H.: [Strategische Unternehmensführung, I. Strategisches Denken (2011)] S. 198

238 Vgl. Hungenberg, H.: [Strategisches Management in Unternehmen (2004)] S. 172